Galerie

LE SOCLE

La construction en bois repose sur une base horizontale, le soubassement en pierres sèches jointes avec très peu de mortier ou du mortier de chaux (photo 1). Il y a une porte, pas de fenêtre mais 2-3 soupiraux (photo 2) qui assurent une aération constante. Ce soubassement, assez bas, pouvait accueillir l'étable à cochons et à chèvres qui entraient par une porte (photo 3). L'intérieur était couvert par de grosses planches (photo 4) au niveau de l'encerclement inférieur.

Le mur est généralement constitué par deux parements de pierres tout venant calées par des plus petites et le mur bourré par de la pierraille en son milieu. Le rejointoiement complète les joints entre les moellons qui n'ont pas été faits pendant le montage du mur.

Ce mur épais mesure environ 60 cm de large mais c'est une maçonnerie peu stable et les fondations sont souvent peu profondes. Le bois des madriers résiste autant ou mieux aux agressions atmosphériques que le mur plein. Mais le socle empêche que le bois ne touche le sol et ne pourrisse.

le socle (1)

le soupirail (2)

la porte (3)

le plafond (4)

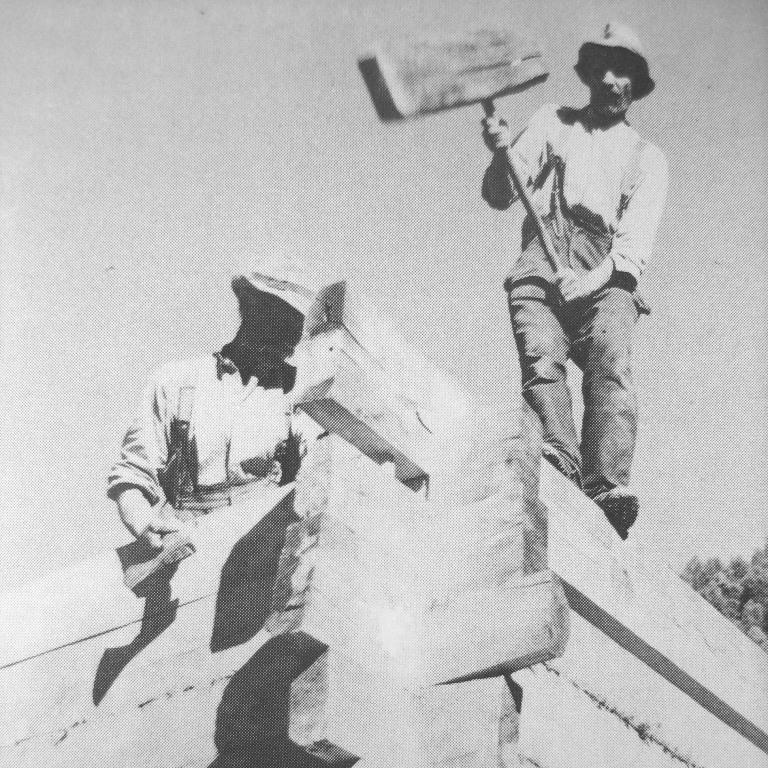

LES PILETS ET LES PALETS

Le raccard repose sur des pilets (colonnes) et des palets (dalles) dans les angles et au centre des façades (photo 5). Leurs quantité peut varier selon les régions du Valais ou la taille du raccard. Les pilets sont ancrés dans les madriers du premier encerclement au moyen d'un assemblage en queue d'aronde (photo 6) et ne peuvent ainsi pas se tordre.

Parfois au centre du sommier central qui supporte le plancher vient s'appuyer le poinçon (photo 7). Le vide créé par les pilets et palets est de 50 cm environ.

Ce système de protection anti-rongeur (pierres à souris) pour les grenier est utilisé partout dans le monde. Par exemple en Espagne (photo 8).

les pierres à souris (5)

l'assemblage (6)

le pilier central (7)

grenier espagnol (8)

LES MADRIERS

Le bois adéquat pour la construction est le mélèze: il se conserve bien, est imputrescible et devient très dur en séchant. Le sapin rouge et l'épicéa (sapin blanc) s'emploient également dans la construction, mais ces espèces sont moins résistantes. Le bois de construction ne dépasse que rarement les 6 m. Les madriers sont d'environ 15 cm d'épaisseur et de 30 cm de hauteur.

Le raccard a deux carrés de madriers ou encerclements. L'encerclement inférieur est séparé du deuxième par le vide créé par les pilets (photo 9). L'encerclement repose directement sur la fondation de pierre sèche.

Le deuxième encerclement supporte le plancher de l'étage. Il est composé de fortes poutres formant la base des parois (photo 10) et un sommier au centre pour porter le plancher. Les madriers se superposent ensuite sur l'encerclement. Habituellement les madriers gouttereaux sont plus hauts.

Les assemblages des poutres dans les angles se font en entailles, nommées cotsons (photo 8)), se fait en croix. Chacune des têtes de poutre possède deux entailles (dessus et dessous). Les madriers s'étayent les uns les autres et résiste de manière élastique aux poussées horizontales comme les tremblements de terre.

Le seuil est la poutre de premier rang qui assure la stabilité du bâtiment. Cette poutre et le linteau de porte (photo 15) sont plus épaisses. Pour des raisons économiques la plupart des madriers sont taillés à épaisseur double qu'on partageait ensuite par le milieu. La partie centrale du madrier, plus dur, est plaçée à l'extérieur des façades et résiste mieux aux intempéries.

Pour consolider les parois, on introduit des chevilles (photo 11) tous les 2 ou 3 m entre le bois de dessus et celui de dessous. L'ensemble des pièces sont assemblées et ajustées de manière très précise. Le système de l'aiguille (photo 12) permet de consolider l'aplomb des façades. L'aiguillée est une perche verticale enfilée dans les mortaises d'éléments horizontaux. Elle rigidifie l'ensemble et solidarise les madriers entre eux. A l'époque les édifices faisaient partie des « biens meubles » et pouvaient être démontés et reconstruits ailleurs. L'assemblage en madriers permet cette opération.

l'encerclement inférieur (9)

l'encerclement supérieur (10)

les chevilles (11)

les aiguilles (12)

LA PORTE D'ENTREE

Le raccard est une construction comportant une seule porte (photos 13) à double battants et placée au centre de la façade dans la partie en madriers. La porte est ceinte de 2 montants avec rainure où les madriers s'y glissent par un tenon taillé dans leur extrémité. Les portes des raccards étaient fermées par des vraies serrures. On trouve un verrou et un petit levier qui permet de soulever le loquet. La serrure, le sepon, est encastrée dans un bloc de bois taillé (photo 14).

A mesure que le bois vieillit le bois perd son eau et rétrécit dans le sens de la hauteur et de l'épaisseur de la poutre surtout. Ce tassement est à tenir en compte dans le cas des montants de la porte, des fenêtres,... Sur une hauteur d'étage un abaissement total de 5 à 6cm est fréquent.

Les linteaux sont parfois gravés (photo 16).

la porte (13)

la serrure (14)

le linteau (15)

les écritures (16)

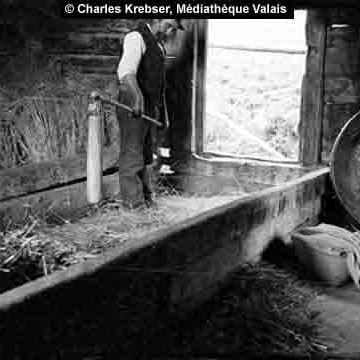

L'INTERIEUR

L'aire à battre est construite avec des planches de plus grosse épaisseur, rainurées et crêtées (photo 17). Ces planches permettent l'usage du fléau et les grains ne passent pas entre les planches. Le plancher de l'aire est serré avec une dernière planche, la clef, enfilée dans une mortaise à travers un madrier de façade. La clef est enfoncée depuis l'extérieur (photo 18).

Un sommier (photo 19) perpendiculaire au faîte, repose sur un pilet et un palet en son centre (le poinçon) et allège la charge du plancher de l'aire à battre. L'existence de ce sommier qui consolide toute la construction est un indice d'ancienneté.

Le sol de part et d'autre de l'aire à battre est constitué de planches encastrées dans l'encerclement supérieur et le sommier central.

A l'intérieur des cloisons faites de beudrons délimitent l'aire à battre. Deux solives parallèles (photo 20) au faîte traverse parfois l'espace du grenier. Ces 2 solives servaient à étendre les gerbes de blé pour le séchage ou d'appuis pour les beudrons.

l'aire à battre (17)

la clé (18)

le sommier (19)

les solives (20)

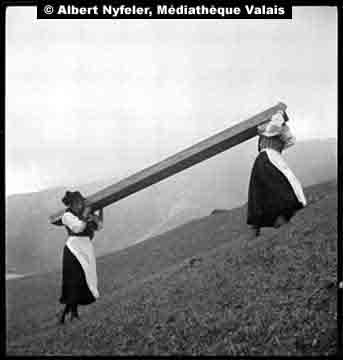

LE TOIT

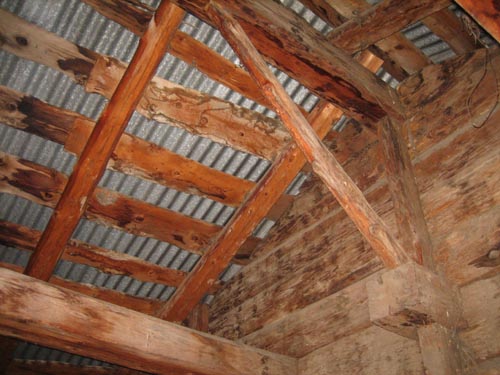

Les ardoises ou tavillons (petits bardeaux) reposent sur un lattis composé de planches d'une dizaine de centimètres de large, fixées sur les chevrons au moyen de chevilles. Le chevronnage repose sur une panne faîtière et deux pannes sablières (derniers madriers plus large). Les chevrons s'y fixent par entaillage ou chevillage (photo 21).

Le poids des ardoises assied le tout. Le lattis, qui n'est pas jointif, laisse visible la couverture d'ardoise par des espaces de 10 cm. Cela permettait d'économiser du bois et de localiser facilement les fuites dans la toiture.

Des fois le centre des granges et des raccards est occupé par un poinçon (poutre verticale ou étai). Il soutient l'aire à battre ou la faîtière, des fondations jusqu'au toit. La panne faîtière contreventée par des croix de Saint-André ou par des fermes triangulaires assure la solidité du toit (photo 22).

Certains raccards ont des pontons extérieurs sur les façades ensoleillées. Ces galeries permettent de faire sécher les céréales sur les ruchines (balustrades). Pour protéger les pontons des pluies, les avant-toits sont grands. On trouve souvent trois chevrons au sud et un seul à l'arrière où il n'y a pas de ponton.

Au cours du XXème siècle beaucoup de ruraux ont été recouverts de tôles ondulées (photo 23) par dessus les bardeaux (photo 24).

les chevrons (21)

le contreventement (22)

les tôles (23)